Терминал для 1С: настройка и подключение с нуля

Вышло очередное обновление 1С, и вы понимаете, что придется обходить 20 компьютеров в офисе, чтобы всё накатить. Или ещё хуже — у вас появилось пять новых сотрудников, и для каждого нужно настроить рабочее место с нуля. Знакомо? А ведь можно сделать всё это один раз, в одном месте. И тут на сцену выходит терминальный сервер — штука, которая переворачивает привычную логику работы с программами.

Представьте: все вычисления происходят на одной мощной машине, а ваш "старичок" просто показывает картинку и передает нажатия клавиш. Звучит просто, но за этой простотой скрывается куча преимуществ, о которых мы сейчас и поговорим.

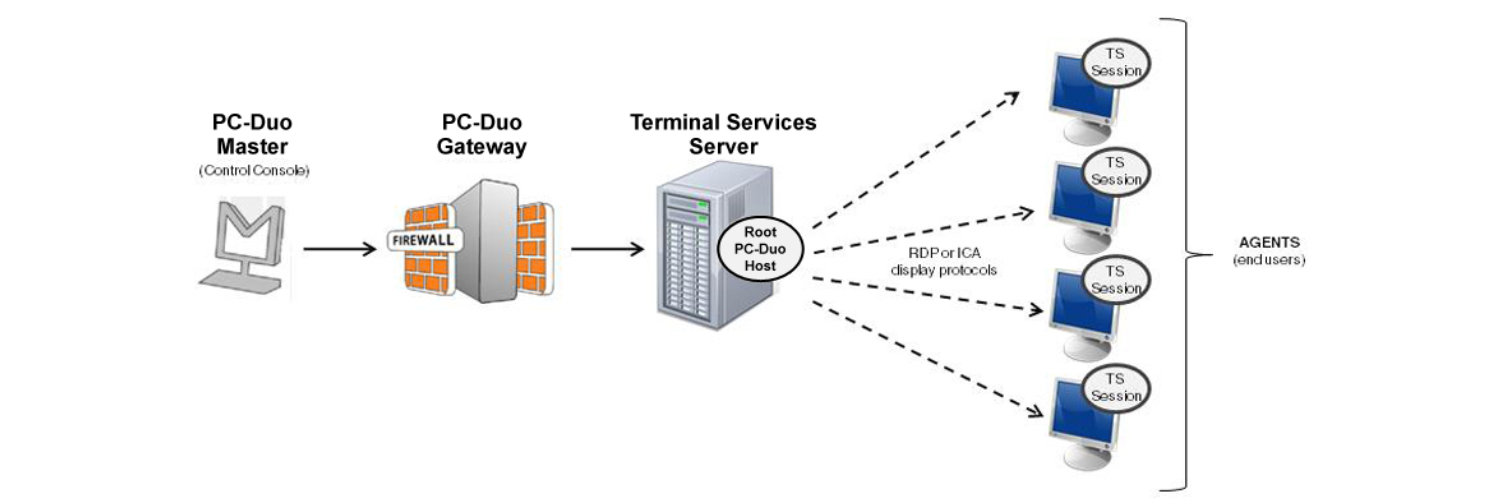

Как это работает (без магии)

Терминальный сервер — это не волшебная палочка, а вполне земная технология. Вся суть в перераспределении нагрузки. Обычно компьютер пользователя запускает 1С локально: процессор считает, память хранит данные, жесткий диск читает базу. Если машина слабая или база большая — всё тормозит.

С терминальным сервером логика другая. Сервер запускает 1С, делает все расчеты, обрабатывает данные. А клиентский компьютер только получает изображение экрана и отправляет команды — какие кнопки нажали, что ввели с клавиатуры. По сути, ваш ПК превращается в "умный монитор" с клавиатурой и мышкой.

Тонкий клиент использует примерно 10% своих ресурсов на обработку картинки с сервера. Остальные 90% работы делает сам сервер. Это значит, что даже на довольно слабом железе 1С будет летать, если сервер настроен правильно.

Ещё один момент — сетевой трафик. В обычном режиме по сети летают данные для обработки: строки документов, остатки, проводки. Это может быть довольно много, особенно при файловом варианте базы. Терминальный сервер передает только изображение — по сути, сжатую картинку экрана. Даже по не самому быстрому каналу связи работа идет плавно.

Зачем вообще заморачиваться

Давайте без лишней романтики — терминальный сервер нужен не всем. Если у вас три человека работают с 1С на нормальных компьютерах, возможно, вам это не нужно. Но есть ситуации, когда без него уже тяжело.

Экономия на железе. Вместо десяти мощных компьютеров покупаете один сервер и десять простеньких "тонких клиентов". Разница в цене ощутимая. Плюс тонкие клиенты живут дольше — меньше изнашиваются, меньше греются, реже ломаются.

Проще обновлять. Вышло обновление 1С? Накатываете его на сервер один раз, и всё — у всех пользователей актуальная версия. Не нужно бегать по компьютерам с флешкой или настраивать автоматическое обновление на каждой машине.

Надежность. Если у пользователя зависает компьютер или отваливается сеть на минуту, в обычном режиме он может потерять несохраненные данные. С терминальным сервером сессия просто приостанавливается. Переподключился — и работаешь дальше, всё на месте.

Безопасность. Все данные лежат на сервере, никто не может скопировать базу на флешку. Контроль доступа проще настроить через учетные записи. Резервное копирование — с одной точки, а не с разных компьютеров.

Масштабируемость. Бизнес растет, людей становится больше? Докупаете ресурсы серверу или добавляете второй сервер в ферму. Не нужно апгрейдить каждый компьютер в офисе.

Что нужно для сервера

Вот тут начинается самое интересное — железо. Терминальный сервер нужен мощный, потому что он работает за всех. Давайте посмотрим на минимальные требования для реального использования.

Процессор. Берите многоядерный, желательно Intel Xeon или AMD EPYC. Для 10-15 пользователей хватит 8-12 ядер с частотой от 2.5 ГГц. Если людей больше или база тяжелая — смотрите в сторону 16-24 ядер. 1С хорошо использует многопоточность в серверном режиме.

Память. Тут просто — чем больше, тем лучше. На каждого пользователя закладывайте 2-4 ГБ оперативки, плюс запас для операционной системы и самого сервера 1С. Для 15 человек это будет около 64 ГБ. Не экономьте на памяти, это узкое место для терминальных серверов.

Диски. SSD обязательны. Лучше NVMe, если бюджет позволяет. Скорость чтения базы данных критична для производительности. Если база большая, можно поставить SSD под систему и базу, а HDD — под архивы и логи. Но база — только на быстрых дисках.

Сеть. Гигабитные порты как минимум. Если пользователей много или офисы территориально разнесены — смотрите в сторону 10GbE или качественных VPN-решений.

| Количество пользователей | Процессор (ядра) | Память (ГБ) | Диски |

|---|---|---|---|

| 5-10 | 6-8 | 32-48 | SSD 500 ГБ |

| 10-20 | 10-16 | 64-96 | SSD 1 ТБ или RAID |

| 20-50 | 16-24 | 128-192 | NVMe 1-2 ТБ, RAID 10 |

| 50+ | 24+ | 256+ | Несколько серверов |

Лицензии. Не забывайте про Windows Server — вам понадобится версия с нужным количеством лицензий на подключение (CAL). Для терминального доступа — Remote Desktop Services CAL. Это отдельная статья расходов, но без неё легально работать не получится.

Настройка: пошаговая инструкция

Хватит теории, переходим к практике. Процесс настройки не сверхсложный, но требует внимательности.

Шаг 1. Установка Windows Server. Ставите Windows Server 2019 или 2022. При установке выбираете версию с графическим интерфейсом (GUI), если не хотите работать только через PowerShell. Обновляете систему до последних патчей — это важно для безопасности.

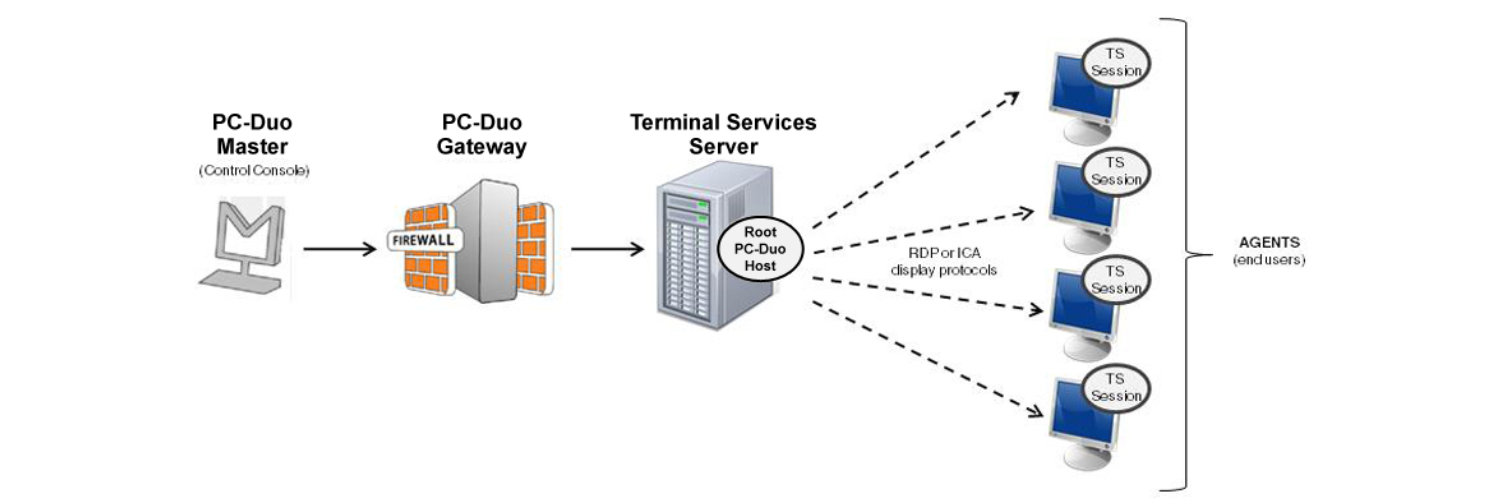

Шаг 2. Добавление роли RDS. Заходите в Server Manager, добавляете роль Remote Desktop Services. Выбираете Quick Start для простой конфигурации или Custom для более гибкой настройки с несколькими серверами. Для начала Quick Start вполне достаточен.

Шаг 3. Установка платформы 1С. Ставите серверную версию платформы 1С на терминальный сервер. Важно: устанавливаете именно клиентскую часть, потому что пользователи будут запускать её на сервере. Сервер СУБД 1С (если используете клиент-серверный вариант) может быть на отдельной машине.

Шаг 4. Создание профилей пользователей. В Active Directory или локально создаете учетные записи для каждого сотрудника. Даете им права на подключение через RDP. Можно настроить групповые политики для ограничения доступа к системным функциям — чтобы пользователи видели только 1С и ничего лишнего.

Шаг 5. Настройка клиентских подключений. На компьютерах пользователей запускаете стандартный клиент Remote Desktop Connection (mstsc.exe) или устанавливаете более удобные клиенты типа RDCMan для администрирования. Вводите адрес сервера, учетные данные — готово.

Шаг 6. Оптимизация производительности. Отключаете ненужные визуальные эффекты в Windows, настраиваете параметры производительности для фонового выполнения программ. В настройках RDP можно ограничить цветность и отключить передачу шрифтов — это снизит нагрузку на канал.

Терминалы сбора данных (ТСД) для 1С

Отдельная песня — подключение терминалов сбора данных. На складах и в торговле без них уже не обойтись, но многие сталкиваются с проблемами при интеграции.

Сначала определитесь с типом ТСД. Есть два основных варианта: устройства с Windows CE/Mobile, которые работают как самостоятельные клиенты 1С, и простые сканеры штрих-кодов, которые подключаются к компьютеру через USB или Wi-Fi.

Для Windows-устройств нужно установить мобильную версию клиента 1С и настроить обмен данными. Это может быть обмен файлами через общую папку или веб-сервисы. Терминал собирает данные офлайн, потом синхронизируется с основной базой.

Простые сканеры подключаются проще — это устройства HID (Human Interface Device), которые эмулируют клавиатуру. Сканировали штрих-код — он вставился в поле как текст. Драйвера обычно не нужны, работает из коробки. Но функционал ограничен.

Для Wi-Fi ТСД важна стабильная сеть. Если соединение нестабильное, лучше использовать режим офлайн-работы с периодической синхронизацией. 1С поддерживает это через механизмы обмена данными в конфигурациях Управление торговлей, Комплексная автоматизация и других.

Частые проблемы: драйвера для нестандартных ТСД, кодировки символов (особенно кириллица), зависание сессий при долгой работе. Решается тестированием железа перед покупкой и правильной настройкой таймаутов.

Безопасность и права доступа

Раз все данные на сервере, безопасность становится критичной. Один скомпрометированный сервер — и беда у всех пользователей.

Сетевая изоляция. Терминальный сервер лучше держать в отдельном сегменте сети (DMZ или внутренний защищённый сегмент). Доступ к нему — только через VPN или строго по белому списку IP.

Двухфакторная аутентификация. Если есть возможность — включайте. Особенно для удаленного доступа. Пароль могут украсть или подобрать, а второй фактор серьезно усложняет жизнь злоумышленникам.

Логирование и мониторинг. Включите аудит событий Windows: кто подключался, когда, что делал. Лог терминальных сессий может спасти при разборе инцидентов. Плюс мониторинг производительности — увидите, если кто-то запустил что-то лишнее и сервер захлебывается.

Резервное копирование. Автоматические бэкапы базы 1С и настроек сервера. Храните копии на отдельном носителе или в облаке. Проверяйте возможность восстановления — бэкап, который не получается развернуть, это не бэкап, а самообман.

Обновления безопасности. Windows Server регулярно получает патчи. Настройте автоматическую установку или хотя бы уведомления. Дыры в безопасности закрываются постоянно, откладывать обновления — плохая идея.

Масштабирование и производительность

Компания растет, пользователей становится больше. Как не превратить быстрый сервер в тормозящую консерву?

Вертикальное масштабирование — добавление ресурсов существующему серверу. Докупили память, поставили более производительные процессоры, добавили SSD. Работает до определенного предела, но рано или поздно упретесь в потолок.

Горизонтальное масштабирование — добавление нескольких серверов с балансировкой нагрузки. RDS поддерживает фермы серверов (RDS Farm), где несколько машин работают как единое целое. Пользователь подключается, балансировщик направляет его на наименее загруженный сервер.

Оптимизация базы данных. Если используете клиент-серверный вариант 1С, индексы, перестроение таблиц, сжатие базы — всё это влияет на скорость работы. Проверяйте производительность регулярно, особенно после крупных обновлений конфигурации.

Кэширование. 1С умеет кешировать часто используемые данные. Настройте параметры кэша правильно — это ускоряет работу пользователей. Но слишком большой кэш съест память, которая нужна для чего-то еще.

Мониторинг в реальном времени. Используйте встроенные средства Windows Performance Monitor или сторонние решения типа Zabbix, Prometheus. Следите за загрузкой процессора, памяти, дисковой подсистемы. Проблемы лучше ловить заранее, чем тушить пожар, когда все уже легло.

Частые грабли и как их избежать

Даже опытные админы иногда наступают на одни и те же проблемы.

Недостаток памяти. Самая распространенная ошибка — недооценить аппетит системы. 1С + Windows Server + десяток сессий пользователей — это прожорливая компания. Берите память с запасом, потом скажете спасибо.

Медленные диски. Поставили старый HDD "чтобы сэкономить" — получили тормоза. База данных на медленном диске превращает работу в пытку. SSD не роскошь, а необходимость для терминального сервера.

Забытые сессии. Пользователь ушел домой, оставил сессию открытой — она висит и жрет ресурсы. Настройте автоматическое отключение неактивных подключений. Иначе рано или поздно сервер упадет из-за нехватки памяти или слотов подключений.

Отсутствие резервирования. Сервер один, запасного нет — он упал, и все стоят. Продумайте план Б: резервный сервер, быстрое восстановление из бэкапа, что угодно. Бизнес без 1С — это остановленный бизнес.

Игнорирование обновлений. Не обновляете платформу 1С или Windows — рискуете нарваться на критические баги или дыры в безопасности. Да, обновления иногда что-то ломают, но работать на древних версиях опаснее.

Стоит ли оно того

Терминальный сервер — не панацея и не модная фишка. Это инструмент для решения конкретных задач: работа с большим количеством пользователей, экономия на железе, централизованное управление. Если задачи нет — инструмент не нужен.

Но если вы постоянно апгрейдите компьютеры, мучаетесь с обновлениями 1С на каждом рабочем месте, тратите время на настройку безопасности и переживаете за сохранность данных — может, пора попробовать другой подход.

Настройка терминального сервера — это вложение времени и денег в начале. Зато потом вы получаете систему, которая работает стабильно, легко масштабируется и не требует танцев с бубном вокруг каждого пользовательского компьютера. А это дорогого стоит.