Сервер удаленных рабочих столов: от установки до оптимизации производительности

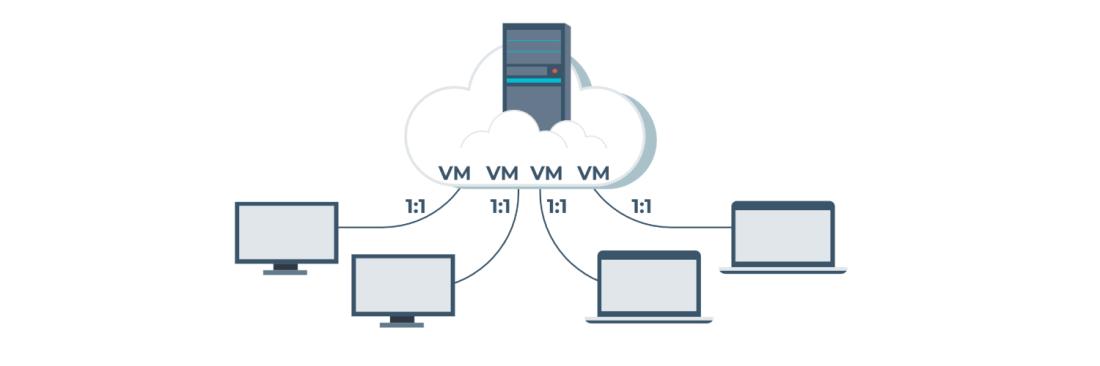

Представьте: вместо того чтобы закупать 50 рабочих станций, устанавливать на каждую Windows и нужные программы, а потом еще и обновлять это все вручную — вы настраиваете один сервер. Все сотрудники подключаются к нему, получают свои рабочие столы, а вы управляете всем из одной точки. Звучит как мечта любого IT-отдела, правда? Это и есть сервер удаленных рабочих столов или, если говорить технически правильно, Remote Desktop Services (RDS).

Технология существует давно, но именно сейчас, когда гибридный формат работы стал нормой, а не экспериментом, VDI-серверы переживают второе рождение. Только теперь это не просто "терминалка для бухгалтерии", а полноценная инфраструктура, которая держит бизнес на плаву.

Зачем вообще связываться с RDS

Хороший вопрос. У вас же уже есть компьютеры на столах сотрудников, зачем усложнять? Дело в том, что RDS решает сразу несколько болевых точек бизнеса.

Централизованное управление приложениями. Технология RDS позволяет централизованно развернуть приложения, обеспечивая всех пользователей одинаковыми версиями ПО вне зависимости от их физического расположения и устройств. Вышло обновление 1С? Установили один раз на сервер — все пользователи сразу получили свежую версию. Не нужно бегать по офису с флешкой или объяснять Марье Ивановне из отдела кадров, как запустить установщик с правами администратора.

Безопасность данных. Когда сотрудник работает через удаленный рабочий стол, данные не хранятся на его ноутбуке. Потерял устройство в такси? Ну и ладно — вся информация в серверной, доступ заблокирован двумя кликами.

Мобильность без компромиссов. RDS способствует обеспечению бизнес-континуитета, позволяя сотрудникам получать удалённый доступ к корпоративным рабочим местам даже при локальных сбоях или чрезвычайных ситуациях. Затопило офис? Отключили электричество? Карантин? Сотрудники подключаются из дома и продолжают работать, как ни в чем не бывало.

Экономия на железе. Для подключения к VDI-серверу подойдет даже старенький ноутбук или тонкий клиент. Все вычисления идут на сервере, пользователю нужен только экран и клавиатура.

Железо для RDS: где экономить нельзя

Сервер удаленных рабочих столов — это не обычный файловый сервер, который вы можете собрать из того, что валяется в серверной. Здесь экономия на компонентах обернется головной болью.

Процессор. В современных корпоративных средах RDS-серверы поддерживают работу с десятками и сотнями одновременных пользователей, что достигается грамотным балансом ресурсов. Берите серверные процессоры с большим количеством ядер — Intel Xeon или AMD EPYC. На каждые 10-15 пользователей закладывайте минимум 4 ядра. Да, это не точная формула, но ориентир.

Оперативная память. Золотое правило: 4 ГБ на пользователя плюс 4-8 ГБ на саму систему. То есть для 20 пользователей нужно минимум 84 ГБ RAM. Звучит жирно? Это минимум. Реально берите с запасом процентов 30-40.

Диски. Вот тут вообще не экономьте. Производительность RDS зависит от множества факторов: конфигурации оборудования, скорости дисков (SSD предпочтительнее HDD), сетевых задержек, настроек политики безопасности и групповых политик Microsoft. HDD для RDS — это боль. Берите SSD, а лучше — NVMe. Причем желательно разделить нагрузку: один диск под систему, второй под профили пользователей, третий под данные.

Сеть. Гигабитный канал — это минимум. Если пользователей больше 50 или они работают с графикой/видео — смотрите в сторону 10 Гбит/с.

Установка и первичная настройка

Само развертывание RDS не требует волшебства. Открываете Server Manager, добавляете роли Remote Desktop Services. Но дьявол, как всегда, в деталях.

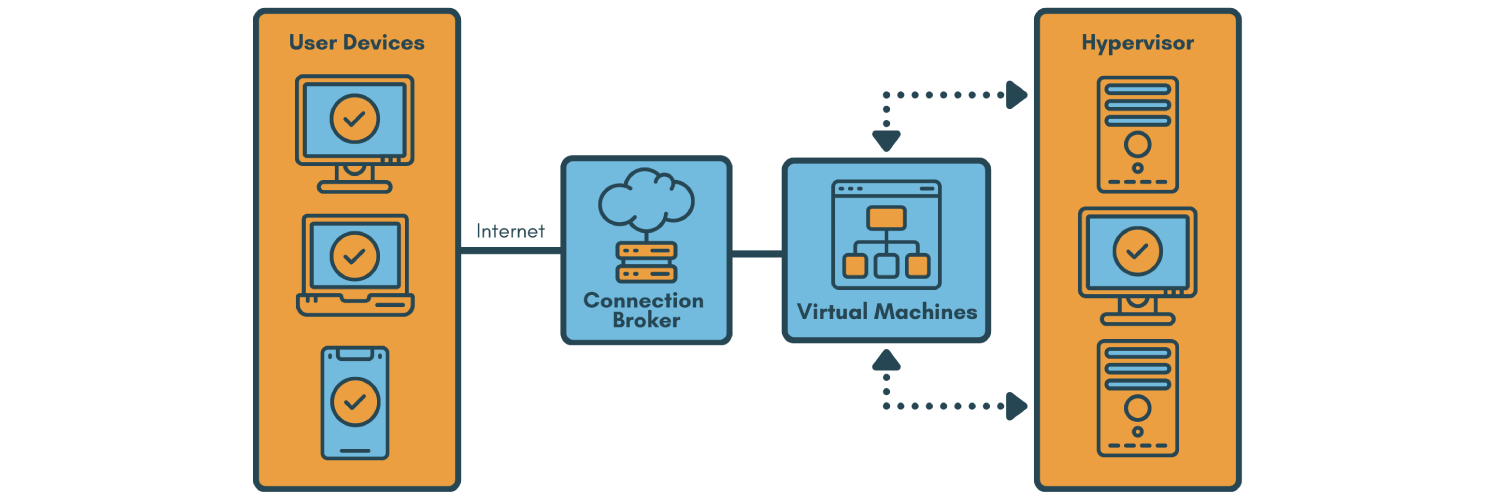

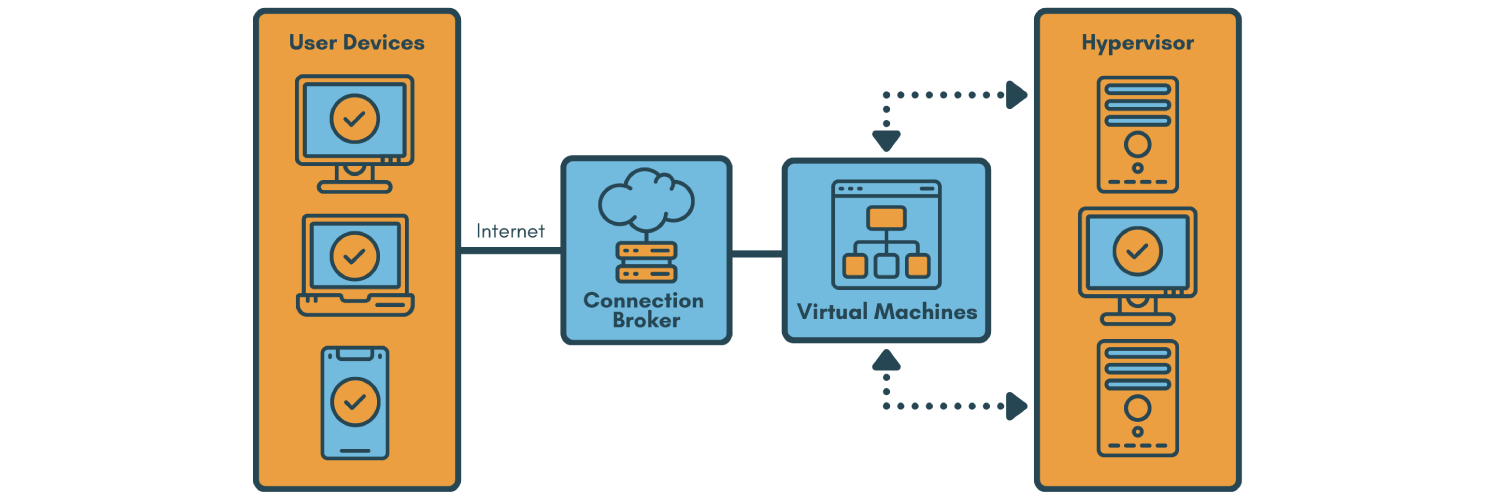

Роли и компоненты. Базовая конфигурация включает: RD Session Host (где крутятся пользовательские сеансы), RD Connection Broker (управляет подключениями), RD Web Access (доступ через браузер), RD Gateway (безопасный доступ извне). Для небольших компаний все это можно развернуть на одном сервере. Для крупных — лучше разнести по разным машинам.

Лицензирование. Больная тема. Microsoft не дает просто так подключать пользователей. Нужны RDS CAL (Client Access License) — по одной лицензии на пользователя или на устройство. 120-дневный грейс-период есть, но потом система начнет ругаться. Сразу закладывайте бюджет на лицензии.

Профили пользователей. Настройте roaming profiles или, что еще лучше, User Profile Disks. Первый вариант — когда профиль хранится в сетевой папке и подгружается при входе. Второй — виртуальный диск для каждого пользователя. UPD работает быстрее и надежнее, но требует больше места на дисках.

Групповые политики. Здесь начинается магия оптимизации. Отключите визуальные эффекты Windows, уберите ненужные службы, настройте таймауты сеансов. Можно выкинуть из автозагрузки OneDrive, отключить индексирование — все то, что жрет ресурсы, но не нужно в терминальной среде.

Оптимизация: как выжать максимум

Развернуть сервер — полдела. Теперь нужно сделать так, чтобы он работал быстро даже под нагрузкой.

Настройки сеансов. Установите разумные лимиты на отключенные и неактивные сеансы. Пользователь закрыл окно RDP, но сеанс остался активным — через 2 часа его можно завершать. Звучит жестко, но это спасает ресурсы.

Распределение дисковой нагрузки. Система на одном диске, профили пользователей на втором, рабочие данные на третьем. При возможности — используйте RAID 10 для профилей. Скорость чтения-записи здесь критична.

Мониторинг в реальном времени. Поставьте Performance Monitor или что-то типа PRTG. Отслеживайте CPU, RAM, диски, сетевые показатели, количество активных сеансов. Когда нагрузка начнет расти — вы увидите это заранее, а не когда пользователи уже бунтуют.

Приложения-монстры. Есть у вас то приложение, которое жрет гигабайты RAM и грузит процессор? Chrome с 50 вкладками? Photoshop? AutoCAD? Для таких пользователей лучше выделить отдельный сервер или хотя бы ограничить количество одновременно работающих экземпляров.

Безопасность: не дайте себя взломать

Удаленный доступ — это удобно, но это и дыра в безопасности, если не настроить все правильно.

RD Gateway. Обязательно используйте его для подключений извне. Это шлюз, который работает поверх HTTPS и шифрует весь трафик. Никаких "открытых портов RDP в интернет" — это прямой путь к взлому.

Двухфакторная аутентификация. Интегрируйте с Azure MFA или любым другим решением. Логин-пароль — это уже недостаточно.

Политики паролей и блокировки. Настройте автоматическую блокировку после нескольких неудачных попыток входа. Требуйте сложные пароли, меняйте их регулярно.

Резервное копирование. RDS — это критичная инфраструктура. Упал сервер — вся компания встала. Настройте бэкапы конфигурации, профилей пользователей, данных. Интегрируйте с вашим корпоративным backup-решением — Veeam, Acronis, что там у вас.

Когда RDS оправдывает себя

Давайте по-честному: RDS подходит не всем. Если у вас 5 человек в офисе и они работают с простыми приложениями — возможно, овчинка выделки не стоит.

Но если у вас:

- От 20 пользователей и больше

- Есть сотрудники на удаленке или в филиалах

- Используются специализированные приложения, которые нужно централизованно обновлять

- Важна безопасность данных

- Хотите снизить затраты на поддержку IT-инфраструктуры

Тогда RDS окупается быстро. По опыту, возврат инвестиций наступает через 12-18 месяцев. Экономия складывается из: меньших затрат на рабочие станции, снижения времени на администрирование, меньшего количества выездов техподдержки к пользователям.

Гибридные и облачные варианты

Необязательно держать сервер у себя в серверной. Можно арендовать виртуальную машину в облаке (Azure, AWS, Yandex Cloud) и развернуть RDS там. Или сделать гибрид: основные мощности в офисе, резервные — в облаке.

Облачный вариант дает гибкость: нужно больше мощностей на время — докупаете, спала нагрузка — отключаете лишнее. Минус — зависимость от интернет-канала и дополнительные расходы на трафик.

Что в итоге

Сервер удаленных рабочих столов — это не просто технология, это изменение подхода к организации рабочих мест. Вы перестаете думать категориями "каждому сотруднику по компьютеру" и начинаете мыслить инфраструктурой.

Да, это требует вложений: в железо, в лицензии, в настройку. Да, это требует компетенций — нельзя просто нажать "установить" и забыть. Но когда все работает — вы получаете управляемую, безопасную, масштабируемую среду, которая не развалится от того, что кто-то случайно удалил системную папку на своем ноутбуке.

VDI-сервер — это инвестиция в стабильность бизнеса. И если вы еще не рассматривали такой вариант для своей компании — самое время начать.