Что такое гипервизор и зачем он нужен вашему бизнесу

- Что это вообще такое

- Два типа, одна идея

- Зачем это бизнесу

- Экономия на железе и электричестве

- Быстрое развертывание и масштабирование

- Отказоустойчивость и катастрофоустойчивость

- Тестирование без последствий

- Не только серверы

- Безопасность и контроль

- Гипервизоры и облака

- Популярные решения на рынке

- Когда виртуализация не нужна

- Что дальше

Один физический сервер может выполнять работу десяти. Новый виртуальный сервер разворачивается за 10 минут вместо трех недель ожидания поставки железа. Счет за электричество падает в разы. Сломалось оборудование — системы автоматически переезжают на резервный сервер за секунды, и пользователи ничего не замечают.

Это не фантастика и не маркетинговые обещания. Это реальность виртуализации, которая работает в дата-центрах по всему миру уже больше полувека. Инструмент, делающий это возможным, называется гипервизор.

Для бизнеса это означает конкретные цифры: капитальные затраты на серверы сокращаются в 3-5 раз, операционные расходы на обслуживание и электроэнергию падают на 60-70%, время запуска новых проектов уменьшается с недель до часов. При этом надежность инфраструктуры растет, потому что резервное копирование и восстановление виртуальных систем занимает минуты, а не дни.

Давайте разберемся, что такое гипервизор, как он работает и почему эта технология стала основой для облачных вычислений и программно-определяемых инфраструктур.

Что это вообще такое

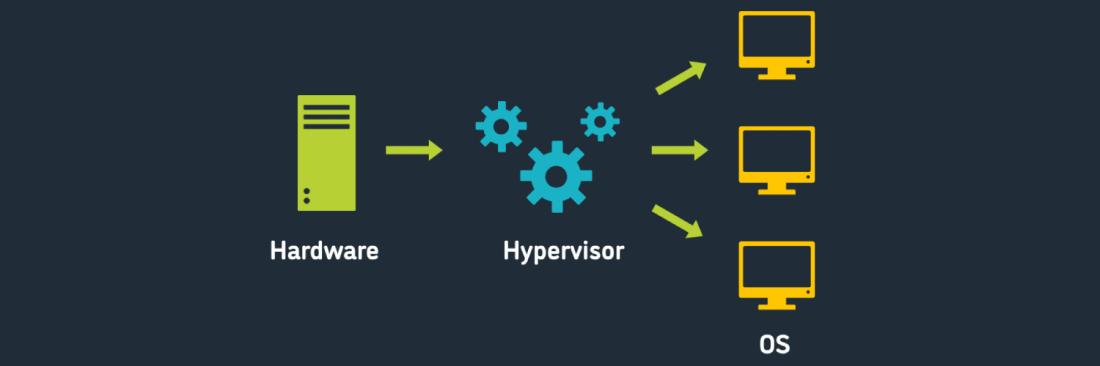

Гипервизор — это прослойка программного обеспечения, которая сидит между железом и операционными системами. Его задача — делить ресурсы одного физического сервера между несколькими виртуальными машинами так, чтобы каждая думала, что работает на собственном компьютере.

Представьте (это единственная аналогия в статье, обещаю): у вас один мощный грузовик, а нужно доставить пять разных грузов в пять точек. Можно купить пять машин. А можно разделить кузов на отсеки и использовать одну. Гипервизор — это система, которая организует эти отсеки так, чтобы грузы не смешались, у каждого было достаточно места, и все доехали вовремя.

Технически это работает просто: гипервизор контролирует доступ к процессору, оперативной памяти, дискам и сети. Каждая виртуальная машина получает свою порцию ресурсов. При этом одна виртуалка может работать на Windows Server, вторая на Linux, третья на FreeBSD — им все равно, потому что каждая видит виртуальное железо, которое ей предоставил гипервизор.

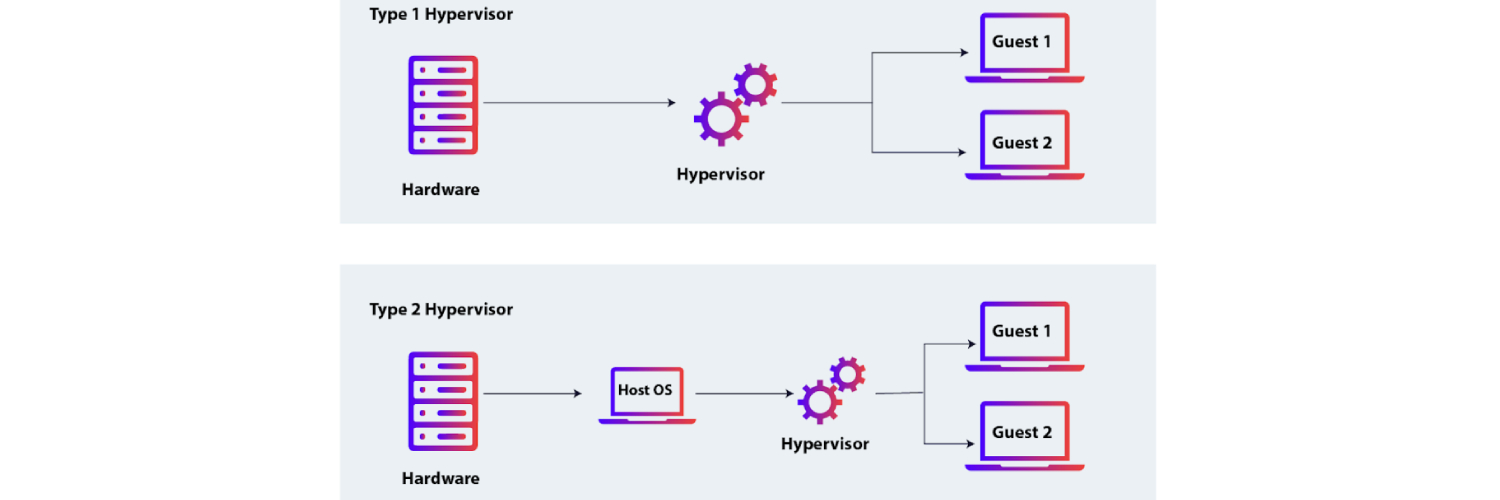

Два типа, одна идея

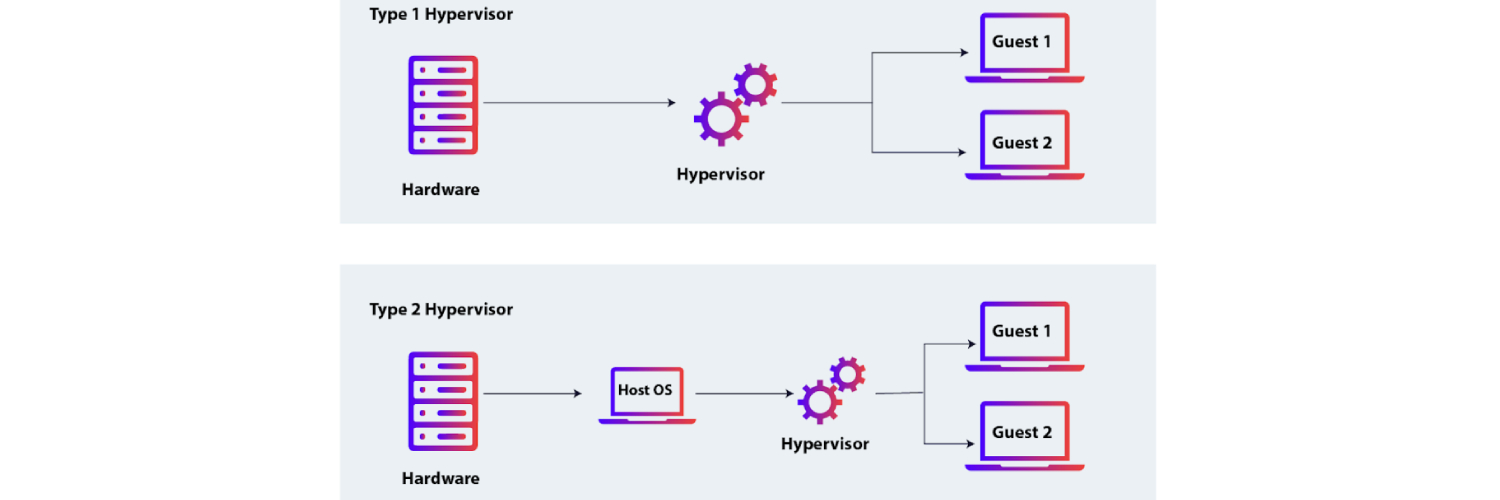

Гипервизоры делятся на две категории, и разница между ними критична для понимания, куда что применять.

Тип 1 — это "голое железо" (bare metal). Гипервизор устанавливается прямо на сервер без всякой операционной системы-посредника. Он сам становится этой системой, только очень минималистичной и заточенной под одну задачу — крутить виртуальные машины. Примеры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (в режиме Server Core), KVM, Proxmox.

Тип 2 — это приложение, которое ставится поверх обычной операционной системы. Вы работаете в Windows или macOS, а внутри запускаете виртуалки через программу. Примеры: VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop.

Разница не только в архитектуре, но и в применении. Тип 1 используют в дата-центрах и на продакшене — там, где важна производительность, стабильность и безопасность. Тип 2 больше для разработки, тестирования, обучения. Запустить Linux на рабочем Mac для проверки скрипта — отлично. Развернуть на нем корпоративную инфраструктуру — плохая идея.

Вот наглядное сравнение:

| Характеристика | Тип 1 (Bare Metal) | Тип 2 (Hosted) |

|---|---|---|

| Установка | Напрямую на сервер | Поверх ОС хоста |

| Производительность | Максимальная | Ниже из-за прослойки ОС |

| Применение | Продакшен, ЦОДы | Разработка, тестирование |

| Сложность настройки | Выше | Проще |

| Примеры | ESXi, Hyper-V, KVM | VirtualBox, VMware Workstation |

Зачем это бизнесу

Теперь переходим к главному — что вы получаете, внедряя виртуализацию с гипервизором.

Экономия на железе и электричестве

Вместо десяти физических серверов покупаете два мощных. Вместо десяти лицензий на операционки платите за меньшее количество. Счет за электричество падает, потому что два сервера жрут меньше энергии, чем десять. Охлаждение серверной комнаты — та же история.

Реальные цифры: если у вас пять серверов с процессорами, загруженными на 20-30%, переход на виртуализацию окупится за полтора-два года только за счет экономии на электричестве и сокращения парка железа. Добавьте сюда меньше занимаемого места в серверной и освободившееся время админов на обслуживание.

Быстрое развертывание и масштабирование

Нужен новый сервер под проект? Раньше: заказ железа, ожидание 2-3 недели, распаковка, установка в стойку, прокладка кабелей, установка ОС, настройка. Теперь: клонируете шаблон виртуальной машины, выделяете ресурсы, запускаете. 10-15 минут вместо трех недель.

Нужно увеличить мощность существующего сервера? Добавляете ядра процессора и памяти в настройках виртуалки, перезагружаете. Без покупки нового железа и физической миграции.

Отказоустойчивость и катастрофоустойчивость

Сломалось физическое железо? Виртуальные машины переезжают на другой сервер в кластере автоматически. Пользователи даже не заметят паузы в пару секунд. Раньше такая же ситуация означала простой на несколько часов или дней, пока не починят или не заменят сервер.

Бэкапы и снапшоты виртуальных машин делаются элементарно и быстро. Накосячили с обновлением? Откатились к снапшоту трехдневной давности за минуту. С физическим сервером такой фокус не провернешь.

Тестирование без последствий

Нужно проверить, как новая версия софта поведет себя на продакшене? Клонируете виртуалку с прода, тестируете на клоне, а основная система продолжает работать. Раньше для тестирования нужно было либо покупать отдельное железо, либо рисковать продакшеном.

Не только серверы

Когда говорят о виртуализации, обычно имеют в виду серверы. Но гипервизоры открыли дорогу к виртуализации всего остального в дата-центре.

Виртуализация хранилищ — это когда физические диски разных серверов объединяются в единый пул, а виртуальные машины берут оттуда место по мере необходимости. Не надо гадать при покупке, сколько дискового пространства понадобится конкретному серверу. Есть общий пул — бери сколько нужно.

Виртуализация сетей — когда сетевая инфраструктура настраивается программно, без физической прокладки кабелей и перенастройки коммутаторов. Нужна изолированная сеть для нового проекта? Создаете ее в интерфейсе управления гипервизором за пару кликов. Никаких айтишников с обжимкой витой пары.

Это называется программно-определяемая инфраструктура (Software-Defined Infrastructure), и без гипервизоров она была бы невозможна. Вы управляете всем ЦОДом из единой консоли: серверами, сетями, хранилищами. Это уже не администрирование отдельных железок, а управление пулом ресурсов.

Безопасность и контроль

Виртуализация добавляет уровень изоляции между системами. Если одна виртуальная машина подхватила вирус или взломана, это не значит автоматический доступ к остальным. Гипервизор обеспечивает разделение на уровне железа.

Инструменты управления позволяют:

- Назначать политики безопасности для групп виртуальных машин

- Мониторить использование ресурсов в реальном времени

- Создавать автоматические бэкапы по расписанию

- Контролировать, кто и когда вносил изменения в конфигурацию

Для системных администраторов это означает централизованное управление вместо беготни между серверными шкафами с ноутбуком и кучей логинов-паролей. Все виртуальные машины видны в одном интерфейсе, можно быстро оценить состояние инфраструктуры и отреагировать на проблемы.

Гипервизоры и облака

Когда вы арендуете виртуальный сервер у AWS, Azure, Google Cloud или любого другого облачного провайдера, под капотом работают гипервизоры. Ваш VPS — это виртуальная машина на чужом физическом сервере, разделенном с помощью виртуализации.

Гибридные инфраструктуры, когда часть систем крутится у вас в офисе, а часть в облаке, тоже опираются на гипервизоры. Виртуальную машину можно мигрировать из локального ЦОДа в облако и обратно с минимальными усилиями. Это невозможно с физическими серверами.

DevOps-практики вроде контейнеризации и оркестрации (Docker, Kubernetes) часто запускаются поверх виртуализированной инфраструктуры. Контейнеры и виртуальные машины — это не конкуренты, а комплементарные технологии. Контейнеры легче и быстрее, но виртуалки дают полную изоляцию и гибкость в выборе ОС. /p>  <

<

Популярные решения на рынке

VMware ESXi — классика жанра, де-факто стандарт для корпоративных ЦОДов. Зрелая экосистема инструментов управления, поддержка любого железа, но дорогой в плане лицензирования. Подходит крупным компаниям с бюджетом и сложной инфраструктурой.

Microsoft Hyper-V — встроен в Windows Server, поэтому логичный выбор для компаний, построенных на продуктах Microsoft. Хорошая интеграция с Active Directory, System Center и Azure. Лицензирование попроще, чем у VMware, особенно если у вас уже есть Windows Server.

KVM (Kernel-based Virtual Machine) — opensource-решение для Linux. Производительность на уровне коммерческих продуктов, но требует более глубоких знаний для настройки и поддержки. Отлично подходит для компаний с сильной Linux-экспертизой или тех, кто хочет избежать vendor lock-in.

Proxmox VE — еще один opensource-вариант, построенный на KVM, но с дружелюбным веб-интерфейсом. Популярен в малом и среднем бизнесе как компромисс между функциональностью VMware и простотой управления. Бесплатный, но есть платная подписка на поддержку.

Выбор зависит от размера бизнеса, имеющихся компетенций в команде, бюджета и того, какая экосистема уже развернута. Универсального "лучшего" решения нет.

Когда виртуализация не нужна

Справедливости ради, виртуализация подходит не всегда. Если у вас одна-две небольших задачи, которые прекрасно работают на выделенном железе без нагрузки, заморачиваться с гипервизором смысла нет. Оверхед есть всегда, пусть и небольшой.

Задачи с очень высокими требованиями к производительности — например, высоконагруженные базы данных или системы реального времени — иногда лучше работают на bare metal без прослойки виртуализации. Но это специфические кейсы, и даже в них современные гипервизоры типа 1 показывают производительность, близкую к физическому железу.

Если в компании нет человека, который может настроить и поддерживать виртуализированную среду, это тоже аргумент против. Гипервизор — это инструмент, и как любой инструмент, требует знаний для правильного использования.

Что дальше

Виртуализация стала базовой технологией для современного ИТ. Она не заменяет физические серверы полностью, но позволяет использовать их намного эффективнее. Меньше железа, ниже затраты, выше гибкость — это не маркетинговая чушь, а реальность, которую можно посчитать в деньгах.

Если ваша инфраструктура растет, появляются новые задачи, а бюджет на железо и электричество не резиновый — пора присмотреться к гипервизорам. Технология проверенная, зрелая и доступная в любом масштабе: от малого бизнеса с одним сервером до корпоративных ЦОДов с тысячами виртуальных машин.

Главное — понять, что виртуализация это не самоцель, а средство. Инструмент для того, чтобы ваша ИТ-инфраструктура работала эффективнее и не съедала бюджет на содержание парка железа, которое используется на треть своих возможностей.